夏休み・お盆休みが近づくこの時期、多くの方が長距離ドライブによる帰省や旅行を予定されていると思います。長時間の運転は腰や肩、首、脚などに多大な負担をかけ、帰宅後に痛みやだるさを感じる方も少なくありません。また、自律神経の乱れや肩こり・腰痛の悪化、むくみや疲労感を引き起こしやすく、帰宅後から翌日にかけての体調面に影響が出やすい時期です。

そこで今回は、理学療法士としての経験と専門知識を活かしながら、「長距離ドライブによる体への負担を軽減できるケア方法」「帰宅後に取り入れるべきセルフケア」「企業の福利厚生として取り入れられる出張整体サポート」などを体系的にご紹介いたします。特に埼玉県など関東圏の企業で、帰省支度や出張帰りの社員ケアにも応用可能な内容です。

セクション①:“運転疲れ”が発生するメカニズムと体への負担

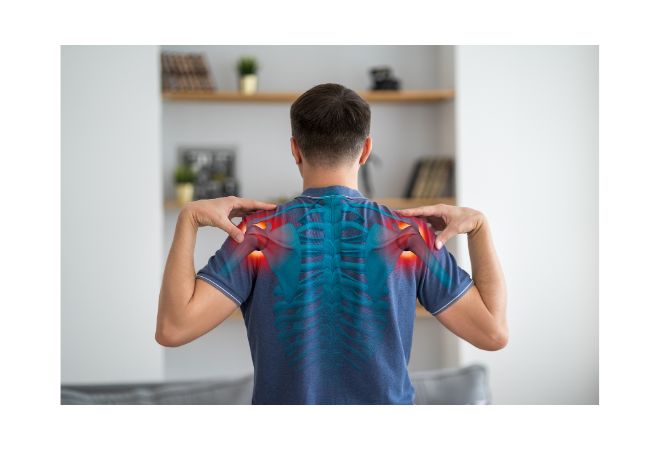

・長時間同じ姿勢で座り続けると、臀部・腰部・首肩などの筋肉が固まり、血流やリンパの循環が滞る

・エンジン音や振動、自動車内の空気の乾燥や温度差により、自律神経の切り替えに負荷がかかる

・長時間集中による眼精疲労・呼吸浅化・姿勢の悪化によって、呼吸筋が弱まり痛みや不調につながる

・渋滞や長時間運転がストレスとなり、肩や胸郭の緊張増加・筋膜のこわばり・慢性疲労を招く

このような状態は、帰宅後に「だるさが抜けない」「腰が痛くて立ち上がれない」「寝つきが悪い」といった症状として現れやすく、翌日の業務にも影響を及ぼします。

・エンジン音や振動、自動車内の空気の乾燥や温度差により、自律神経の切り替えに負荷がかかる

・長時間集中による眼精疲労・呼吸浅化・姿勢の悪化によって、呼吸筋が弱まり痛みや不調につながる

・渋滞や長時間運転がストレスとなり、肩や胸郭の緊張増加・筋膜のこわばり・慢性疲労を招く

このような状態は、帰宅後に「だるさが抜けない」「腰が痛くて立ち上がれない」「寝つきが悪い」といった症状として現れやすく、翌日の業務にも影響を及ぼします。

セクション②:出発前にできる“予防ストレッチと準備運動”

・運転前の5~10分の準備運動(肩を大きく回す、腰をゆっくりひねる、脚を前後にストレッチ)

・胸郭を開く呼吸法(深呼吸しながら胸を広げ、吐くときに脱力するストレッチ)

・ふくらはぎと太もも裏の筋膜リリース(椅子やフロアで行える)

・運転時の座布団やクッションを用いたクッション設定、シート角度の調整

・水分補給と軽い塩分補給(飲料・ゼリーなど)を出発前にルーチン化

これらの準備で、筋肉の柔軟性や体の循環、呼吸の質を整えて出発することで、運転中の負担を大幅に軽減できます。

・胸郭を開く呼吸法(深呼吸しながら胸を広げ、吐くときに脱力するストレッチ)

・ふくらはぎと太もも裏の筋膜リリース(椅子やフロアで行える)

・運転時の座布団やクッションを用いたクッション設定、シート角度の調整

・水分補給と軽い塩分補給(飲料・ゼリーなど)を出発前にルーチン化

これらの準備で、筋肉の柔軟性や体の循環、呼吸の質を整えて出発することで、運転中の負担を大幅に軽減できます。

セクション③:移動中と休憩中にできる“疲労軽減の工夫”

・1時間運転ごとに5分程度のトイレ休憩やストレッチ時間をとる

・下半身ポンプ運動(足首を上下させる運動)と深呼吸の組み合わせで、血流を促進

・ドライバーが交代できない場合、できる範囲で座席の角度調整や背もたれから数センチ離れてストレッチできる姿勢など工夫を

・往路と復路で身体の左右バランスが偏らないように、休憩時に身体を逆方向にひねる動作

・水場や木陰の休憩ポイントで自然のクールダウンを取り入れる(もし可能であれば)

こうした“移動中に小刻みにできる習慣”が、疲労蓄積のスピードを抑え、快適な運転をサポートします。

・下半身ポンプ運動(足首を上下させる運動)と深呼吸の組み合わせで、血流を促進

・ドライバーが交代できない場合、できる範囲で座席の角度調整や背もたれから数センチ離れてストレッチできる姿勢など工夫を

・往路と復路で身体の左右バランスが偏らないように、休憩時に身体を逆方向にひねる動作

・水場や木陰の休憩ポイントで自然のクールダウンを取り入れる(もし可能であれば)

こうした“移動中に小刻みにできる習慣”が、疲労蓄積のスピードを抑え、快適な運転をサポートします。

セクション④:帰宅後に実践すべき“セルフケアと回復メソッド”

帰宅後のセルフケアはタイミングが命です。以下の流れがおすすめです。

・帰宅してすぐ:足首・肩・首を5分ほど動かし、軽いストレッチ+呼吸法で体をゆるめる

・入浴:38~40℃のぬるめのお風呂に15分程度浸かり、関節や筋肉をほぐす

・入浴後:肩甲骨・胸郭・腰・下肢の筋膜リリース、テニスボールやフォームローラーを使用

・夜:就寝前に深呼吸とストレッチ(寝る前30分以内はスマホオフで副交感神経優位化)

・翌朝:軽めの筋膜リリース+関節の動きチェック(回旋・屈伸・伸展など)

・水分・たんぱく質・ビタミン・ミネラルの摂取(スポーツドリンクや軽食で代謝回復)

これらを行うことで、翌日の出社時にも疲労を引きずることなく日常に戻りやすくなります。

・帰宅してすぐ:足首・肩・首を5分ほど動かし、軽いストレッチ+呼吸法で体をゆるめる

・入浴:38~40℃のぬるめのお風呂に15分程度浸かり、関節や筋肉をほぐす

・入浴後:肩甲骨・胸郭・腰・下肢の筋膜リリース、テニスボールやフォームローラーを使用

・夜:就寝前に深呼吸とストレッチ(寝る前30分以内はスマホオフで副交感神経優位化)

・翌朝:軽めの筋膜リリース+関節の動きチェック(回旋・屈伸・伸展など)

・水分・たんぱく質・ビタミン・ミネラルの摂取(スポーツドリンクや軽食で代謝回復)

これらを行うことで、翌日の出社時にも疲労を引きずることなく日常に戻りやすくなります。

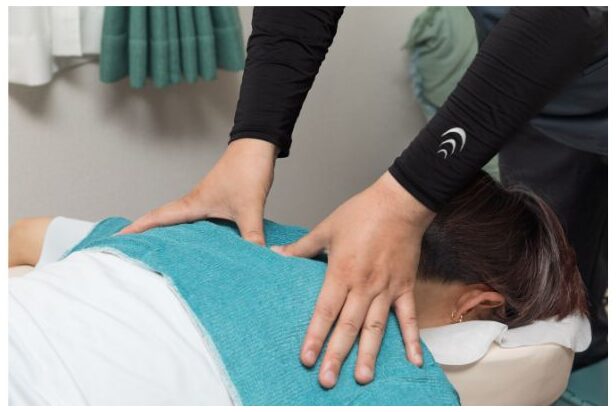

セクション⑤:福利厚生や出張整体としての導入メリットと企業支援の具体案

・連休明けや帰省直後に企業で「運転後リズムリセット」アプローチとして出張整体+ストレッチ講座を実施

・理学療法士による姿勢・呼吸・循環チェック+施術+自宅セルフケア指導を現場で提供

・オンライン動画やセルフケアパッケージを配信し、出張整体と併用して長期フォローが可能に

・職場復帰後の社員調子チェックやリモートでのフォローアップも支援

・導入により社員満足度向上、健康経営評価、休職予防、エンゲージメント強化につながる

・理学療法士による姿勢・呼吸・循環チェック+施術+自宅セルフケア指導を現場で提供

・オンライン動画やセルフケアパッケージを配信し、出張整体と併用して長期フォローが可能に

・職場復帰後の社員調子チェックやリモートでのフォローアップも支援

・導入により社員満足度向上、健康経営評価、休職予防、エンゲージメント強化につながる

【まとめ】運転疲れも“ケアの仕組み”で乗り越えられる

長距離運転は、日常とは異なる静的な負荷を体にかける行動です。しかし、出発前の軽い運動、運転中の小休憩、帰宅後の入浴とストレッチ、翌朝のリズム調整といったサイクルを取り入れることで、体と心の状態を素早くリセットできます。

出張整体を取り入れることで、専門家の視点から「体のクセ」「疲労の溜まり方」「生活習慣に合ったケア方法」まで提供でき、一人ひとりが安心して運転・帰省後に対処できる体制を企業として整えられます。

理学療法士として、私は「なぜその疲れが起きるのか」「どう整えれば動ける体になるのか」を考えてケアを提供します。また、SNSでも呼吸法やストレッチ法などを日々発信中です。ぜひホームページへの登録もお待ちしております。

出張整体を取り入れることで、専門家の視点から「体のクセ」「疲労の溜まり方」「生活習慣に合ったケア方法」まで提供でき、一人ひとりが安心して運転・帰省後に対処できる体制を企業として整えられます。

理学療法士として、私は「なぜその疲れが起きるのか」「どう整えれば動ける体になるのか」を考えてケアを提供します。また、SNSでも呼吸法やストレッチ法などを日々発信中です。ぜひホームページへの登録もお待ちしております。