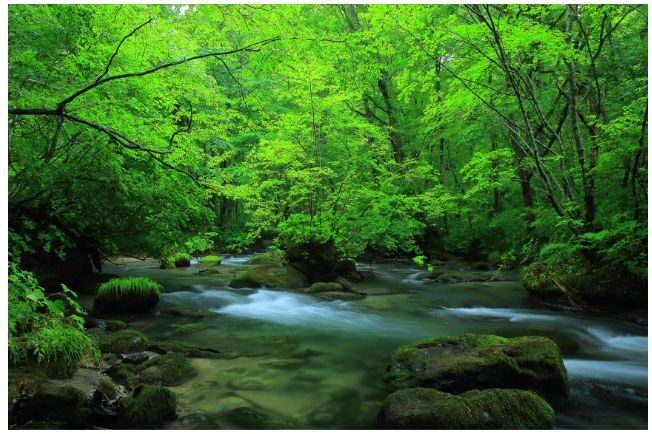

夏のレジャーシーズンに注目される「森林浴」や「渓谷での水遊び」。爽やかな風や緑、水音に包まれる自然の中では、心と体がリフレッシュされ、ストレス軽減やリラクゼーション効果が得られるといわれます。しかし一方で、山や水辺には「虫刺され」「熱中症」「転倒による怪我」「水難事故」などリスクも潜んでいます。

今回は、理学療法士としての知見と、企業福利厚生や出張整体という視点を交えて、以下のポイントを整理します:

- 森林浴・水場レジャーのストレス低減効果とエビデンス

- 木陰や渓谷のメリット(熱中症・脱水予防)

- 現地で起こりうるリスクとその場の対応策

- 自宅に帰ってからのセルフケア法

- 出張整体を活用して得られるアドバイスと安全確保のポイント

これらを通じて、レジャーを楽しみながら安全性を担保し、体にも心にも優しい「真のリフレッシュ」の形を考えていきます。

1. 森林浴・渓谷でのリラクゼーションとストレス低下の科学

1‑1 森林浴のストレス軽減効果

1990年代、森林浴の健康効果が日本で広く取り上げられ始めました。その後、多くの臨床研究により、森林環境が以下のようなストレス低減効果をもたらすことが報告されています:

血圧・心拍の低下:緑豊かな自然環境に居るだけで、心理的ストレスが軽減されることが確認されています。

交感神経優位から副交感神経への切り替え:森林浴によって自律神経がリセットされるというデータがあります。

唾液中のストレスホルモン(コルチゾールなど)の低下。

免疫機能の活性化:樹木からの揮発性有機化合物「フィトンチッド」がNK細胞活性を高めるという研究結果もあります。

こうした効果は、ストレス社会と言われる現代において、自然環境が「処方箋」として活用できる領域にあることを示唆しています。

1‑2 渓谷や水辺でのリラックス効果

渓谷や川・湖などの「水場」ではさらに、**「水音のリラックス作用」**が期待できます。流水の音は脳波に影響し、α波の出現を促すため、瞑想時と似たリラクゼーション効果が認められています。また、渓流がもたらすマイナスイオンを浴びることで呼吸の質が上がり、疲労感の軽減が感じられるという報告もあります。

1‑3 福利厚生への応用

こうした自然環境の効果は、企業でも活用できます。たとえば「リフレッシュ休暇」に自然を取り入れたり、オフサイトミーティングを渓流や森林近くで行うことで、社員のストレス軽減や生産性向上が見込めます。出張整体と組み合わせれば、身体と心を整える包括的ケアが企業の福利厚生として実現できます。

1990年代、森林浴の健康効果が日本で広く取り上げられ始めました。その後、多くの臨床研究により、森林環境が以下のようなストレス低減効果をもたらすことが報告されています:

血圧・心拍の低下:緑豊かな自然環境に居るだけで、心理的ストレスが軽減されることが確認されています。

交感神経優位から副交感神経への切り替え:森林浴によって自律神経がリセットされるというデータがあります。

唾液中のストレスホルモン(コルチゾールなど)の低下。

免疫機能の活性化:樹木からの揮発性有機化合物「フィトンチッド」がNK細胞活性を高めるという研究結果もあります。

こうした効果は、ストレス社会と言われる現代において、自然環境が「処方箋」として活用できる領域にあることを示唆しています。

1‑2 渓谷や水辺でのリラックス効果

渓谷や川・湖などの「水場」ではさらに、**「水音のリラックス作用」**が期待できます。流水の音は脳波に影響し、α波の出現を促すため、瞑想時と似たリラクゼーション効果が認められています。また、渓流がもたらすマイナスイオンを浴びることで呼吸の質が上がり、疲労感の軽減が感じられるという報告もあります。

1‑3 福利厚生への応用

こうした自然環境の効果は、企業でも活用できます。たとえば「リフレッシュ休暇」に自然を取り入れたり、オフサイトミーティングを渓流や森林近くで行うことで、社員のストレス軽減や生産性向上が見込めます。出張整体と組み合わせれば、身体と心を整える包括的ケアが企業の福利厚生として実現できます。

2. 森林浴・渓谷利用のメリット~熱中症・脱水予防視点~

2‑1 木陰の恩恵

渓谷や森林地帯では、直射日光が遮られ、気温が5~7℃ほど低く感じられることが多く、これにより体温上昇の抑制や発汗量の軽減が期待できます。さらに湿度も安定し、熱中症や体力消耗のリスクが減ります。

2‑2 水場でのクールダウン効果

渓流に足を浸したり、水遊びをすることで、体に直接冷却が入りやすくなります。冷却と穏やかな運動が組み合わさることで循環が改善され、自律神経の安定化も促されます。

2‑3 散歩や軽運動による循環サポート

木陰の中の歩道や、渓谷周辺の整備されたトレイルを歩けば、それ自体が立派な有酸素運動となります。ゆっくり流れる水音や野鳥の囀り、木漏れ日の下で呼吸を整えながら歩くことは、軽負荷な運動療法そのものです。

2‑4 福利厚生における導入例

企業が「自然環境 × セルフケア × 出張整体」を組み合わせることで、夏の健康習慣に対する安心感と実効性を社員に提供できます。目的としては、休暇後のリズム回復やストレス軽減、生産性維持などさまざまです。

渓谷や森林地帯では、直射日光が遮られ、気温が5~7℃ほど低く感じられることが多く、これにより体温上昇の抑制や発汗量の軽減が期待できます。さらに湿度も安定し、熱中症や体力消耗のリスクが減ります。

2‑2 水場でのクールダウン効果

渓流に足を浸したり、水遊びをすることで、体に直接冷却が入りやすくなります。冷却と穏やかな運動が組み合わさることで循環が改善され、自律神経の安定化も促されます。

2‑3 散歩や軽運動による循環サポート

木陰の中の歩道や、渓谷周辺の整備されたトレイルを歩けば、それ自体が立派な有酸素運動となります。ゆっくり流れる水音や野鳥の囀り、木漏れ日の下で呼吸を整えながら歩くことは、軽負荷な運動療法そのものです。

2‑4 福利厚生における導入例

企業が「自然環境 × セルフケア × 出張整体」を組み合わせることで、夏の健康習慣に対する安心感と実効性を社員に提供できます。目的としては、休暇後のリズム回復やストレス軽減、生産性維持などさまざまです。

3. 安心して楽しむためのリスクとその場の対応策

森林・渓谷を楽しむ際にはリスクもあります。次に具体例とその場の対処法について触れます。

3‑1 虫刺されと害虫によるリスク

マダニ・蜂刺され・かぶれなどは皮膚炎やアレルギーショックを起こす場合があります。

持ち物対策:長袖・長ズボン、虫除けスプレー、ウエットティッシュ、簡易絆創膏などの携行は必須です。

患部対応:刺された即時・流水で洗浄し、冷やしながら痒み止めや抗ヒスタミン剤を使用。また、重度の症状や発熱が見られた場合は医療機関へ相談を。

3‑2 転倒・捻挫など足元の怪我

渓谷の岩やぬかるみで滑る・つまずく事故が発生しやすいです。

対策:ウォーキングシューズやトレッキングシューズの使用、杖やストックの携行が安全性向上につながります。

応急対応:捻挫時はRICE処置(Rest・Ice・Compression・Elevation)を即時実施し、帰宅後に冷却・弾性包帯・安静を継続します。

3‑3 水場での裂傷・滑落・水難事故リスク

足元に隠れた岩やガラス片などで切れる可能性があります。

対策:ウォーターシューズ着用、未成年者にはライフジャケット着用を推奨。

応急対応:出血が多ければ圧迫止血・清潔ガーゼでの対応。大きな傷は病院受診を。溺れた場合には、AED・119番・CPR体制を整えることが必要です。

3‑4 まとめ|現地リスクの共通対策

樹林・水辺に長時間いる場合は、定期的な休憩と水分・塩分補給を

応急キットの携行(虫刺され薬・絆創膏・消毒薬・包帯など)

同行者との声かけや行動報告ルールを設ける

気象・水量・気温を事前にチェックする

3‑1 虫刺されと害虫によるリスク

マダニ・蜂刺され・かぶれなどは皮膚炎やアレルギーショックを起こす場合があります。

持ち物対策:長袖・長ズボン、虫除けスプレー、ウエットティッシュ、簡易絆創膏などの携行は必須です。

患部対応:刺された即時・流水で洗浄し、冷やしながら痒み止めや抗ヒスタミン剤を使用。また、重度の症状や発熱が見られた場合は医療機関へ相談を。

3‑2 転倒・捻挫など足元の怪我

渓谷の岩やぬかるみで滑る・つまずく事故が発生しやすいです。

対策:ウォーキングシューズやトレッキングシューズの使用、杖やストックの携行が安全性向上につながります。

応急対応:捻挫時はRICE処置(Rest・Ice・Compression・Elevation)を即時実施し、帰宅後に冷却・弾性包帯・安静を継続します。

3‑3 水場での裂傷・滑落・水難事故リスク

足元に隠れた岩やガラス片などで切れる可能性があります。

対策:ウォーターシューズ着用、未成年者にはライフジャケット着用を推奨。

応急対応:出血が多ければ圧迫止血・清潔ガーゼでの対応。大きな傷は病院受診を。溺れた場合には、AED・119番・CPR体制を整えることが必要です。

3‑4 まとめ|現地リスクの共通対策

樹林・水辺に長時間いる場合は、定期的な休憩と水分・塩分補給を

応急キットの携行(虫刺され薬・絆創膏・消毒薬・包帯など)

同行者との声かけや行動報告ルールを設ける

気象・水量・気温を事前にチェックする

4. 自宅に帰ってからのセルフケア〜疲労・筋肉痛・循環回復に向けて〜

レジャー後の身体へのケアは非常に重要です。次のような対処を自宅で加えることで、回復力が促進され、翌日以降の疲労を軽減できます。

4‑1 クールダウン入浴とストレッチ

38〜40℃程度のぬるめのお風呂にゆっくり15〜20分浸かり、その後軽くストレッチを行います。首・肩・腰・股関節・ふくらはぎなどの筋肉を丁寧に伸ばすことで、循環改善と筋疲労の回復を助けます。

4‑2 筋膜リリースの活用

フォームローラーやテニスボールで胸郭まわりやふくらはぎ・大腿部などに圧をかけながらほぐすと、緊張組織のリリースと血流の回復に効果があると言われます。

4‑3 栄養と水分・電解質補給

筋肉にはたんぱく質とビタミン(B群・C)、水分には経口補水液やスポーツドリンクを摂取することで、修復を助ける環境を作ります。

4‑4 呼吸とリラクゼーション

就寝前には深呼吸で胸郭を広げ、自律神経の切り替えを促し、睡眠の質を高めます。

4‑1 クールダウン入浴とストレッチ

38〜40℃程度のぬるめのお風呂にゆっくり15〜20分浸かり、その後軽くストレッチを行います。首・肩・腰・股関節・ふくらはぎなどの筋肉を丁寧に伸ばすことで、循環改善と筋疲労の回復を助けます。

4‑2 筋膜リリースの活用

フォームローラーやテニスボールで胸郭まわりやふくらはぎ・大腿部などに圧をかけながらほぐすと、緊張組織のリリースと血流の回復に効果があると言われます。

4‑3 栄養と水分・電解質補給

筋肉にはたんぱく質とビタミン(B群・C)、水分には経口補水液やスポーツドリンクを摂取することで、修復を助ける環境を作ります。

4‑4 呼吸とリラクゼーション

就寝前には深呼吸で胸郭を広げ、自律神経の切り替えを促し、睡眠の質を高めます。

5. 出張整体の活用:自然レジャー後のケアと安全支援

5‑1 体の疲れやコリへの専門家アプローチ

森林浴や渓谷遊びで体を動かした後は、肩・背中・胸郭・腰・下肢に筋緊張や循環不具合が残ります。理学療法士による出張整体では、触診・姿勢分析・呼吸・関節可動域チェックを経て、症状に合った施術とセルフケア指導をその場で提供できます。

5‑2 循環力アップと自律神経への効果

森林浴効果の延長として、副交感神経優位を維持するためにグラウンディング(地面からのエネルギー吸収)や呼吸調整を取り入れることで、レジャーのリラクゼーション効果を家庭でも延長できるようになります。

5‑3 安全性へのアドバイスやレジャー前チェック

怪我予防として、ウォーミングアップ方法、靴・装備選び、ストレッチ方法、意識チェックをレジャー前にも実施します。バランスや転倒のリスクを軽減する準備運動としての体操を指導することも可能です。

5‑4 福利厚生としての出張整体と自然連携

企業福利厚生として、レクリエーション時の出張整体を組み込み、リスク低減・ケア習慣化・体調管理などを担保する形も可能です。健康経営目線で「社員の安全」「楽しめる環境づくり」「リフレッシュ支援」をトータル提供できる仕組みになります。

森林浴や渓谷遊びで体を動かした後は、肩・背中・胸郭・腰・下肢に筋緊張や循環不具合が残ります。理学療法士による出張整体では、触診・姿勢分析・呼吸・関節可動域チェックを経て、症状に合った施術とセルフケア指導をその場で提供できます。

5‑2 循環力アップと自律神経への効果

森林浴効果の延長として、副交感神経優位を維持するためにグラウンディング(地面からのエネルギー吸収)や呼吸調整を取り入れることで、レジャーのリラクゼーション効果を家庭でも延長できるようになります。

5‑3 安全性へのアドバイスやレジャー前チェック

怪我予防として、ウォーミングアップ方法、靴・装備選び、ストレッチ方法、意識チェックをレジャー前にも実施します。バランスや転倒のリスクを軽減する準備運動としての体操を指導することも可能です。

5‑4 福利厚生としての出張整体と自然連携

企業福利厚生として、レクリエーション時の出張整体を組み込み、リスク低減・ケア習慣化・体調管理などを担保する形も可能です。健康経営目線で「社員の安全」「楽しめる環境づくり」「リフレッシュ支援」をトータル提供できる仕組みになります。

【まとめ】自然の癒しを活かしつつ、安全に楽しむための理学的サポート

森林浴や渓谷遊びは、心身ともに癒す力を持ちますが、同時にリスクも存在します。そこで重要なのは、

リスクを把握し、対応策を準備すること

その場でできる応急処置やセルフケアを身につけること

帰宅後も体調を整え、回復を促すケアを行うこと

専門家の知見による出張整体で心身のバランスを整えること

これらを体系化することで、**「自然を楽しむ企業文化」**が未来の社員の健康資産となります。

理学療法士として、私は**「なぜ体に負担がかかるのか」「どう防ぐか」を支えるケア**を目指し、企業や個人が安心して自然に触れられる環境づくりを応援します。

また、SNSでは安全に楽しむための運動法や呼吸法も発信中です。ぜひホームページのリンクから登録していただけたら嬉しいです。

リスクを把握し、対応策を準備すること

その場でできる応急処置やセルフケアを身につけること

帰宅後も体調を整え、回復を促すケアを行うこと

専門家の知見による出張整体で心身のバランスを整えること

これらを体系化することで、**「自然を楽しむ企業文化」**が未来の社員の健康資産となります。

理学療法士として、私は**「なぜ体に負担がかかるのか」「どう防ぐか」を支えるケア**を目指し、企業や個人が安心して自然に触れられる環境づくりを応援します。

また、SNSでは安全に楽しむための運動法や呼吸法も発信中です。ぜひホームページのリンクから登録していただけたら嬉しいです。