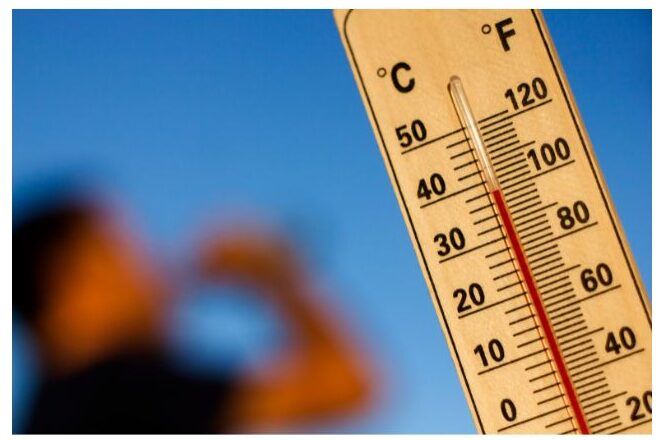

夏が本格化するこの時期、気温の上昇とともに急増するのが「熱中症」です。屋外での活動だけでなく、エアコンを控えている自宅や移動中の車内でも、熱中症は誰にでも、どこででも起こりうるリスクです。

特に高齢の親世代をもつ方にとっては、家族旅行中や帰省先、自宅での急な発症に直面したとき、「自分がどう動くべきか」が問われます。

今回は、理学療法士として医療・介護現場に携わってきた経験から、企業の福利厚生にも活用できる「熱中症の予防と対処」、さらに「家族や親が倒れたときの初動対応」を、具体的に解説します。

1. 熱中症とは何か?~身体の中で起こっていること~

熱中症は、体温の上昇に対してうまく体温調整ができなくなり、体内の水分と塩分(ナトリウムなど)が失われ、身体の調整機能が破綻してしまう状態です。

人の体は、汗をかいたり皮膚から熱を逃すことで体温を一定に保とうとしますが、湿度が高くて汗が蒸発しにくかったり、水分・塩分の補給が足りなかったりすると、体温が下がらず、体に熱がこもってしまいます。

主な要因

気温・湿度の高さ

無風・密閉空間(車内・閉め切った部屋など)

水分や塩分の不足

高齢者や乳幼児、疾患持ちの方などの体温調整能力の低さ

睡眠不足や疲労、二日酔いなど体調不良時

体温調整は「自律神経」「汗腺機能」「血管収縮・拡張反応」などが関わっており、これらがうまく働かないと、軽症から重篤な症状へ急速に悪化する恐れがあります。

人の体は、汗をかいたり皮膚から熱を逃すことで体温を一定に保とうとしますが、湿度が高くて汗が蒸発しにくかったり、水分・塩分の補給が足りなかったりすると、体温が下がらず、体に熱がこもってしまいます。

主な要因

気温・湿度の高さ

無風・密閉空間(車内・閉め切った部屋など)

水分や塩分の不足

高齢者や乳幼児、疾患持ちの方などの体温調整能力の低さ

睡眠不足や疲労、二日酔いなど体調不良時

体温調整は「自律神経」「汗腺機能」「血管収縮・拡張反応」などが関わっており、これらがうまく働かないと、軽症から重篤な症状へ急速に悪化する恐れがあります。

2. 熱中症の症状と段階的な対処法

【軽症】

顔のほてり

めまい、立ちくらみ

大量の汗

筋肉のけいれん(こむら返り)

→ 対処法:

涼しい場所へ移動し、衣類を緩めて休息。経口補水液やスポーツドリンクで水分・塩分を補給。冷たいタオルや冷却パックで、首・脇・鼠径部を冷やすと効果的です。

【中等症】

頭痛、吐き気、嘔吐

体のだるさ、虚脱感

汗が止まる(=体温調整が機能していないサイン)

→ 対処法:

軽症時の対応をすぐ行いながら、症状の回復がなければ医療機関へ連絡または受診。特に高齢者は回復が遅く、数時間後に悪化する場合もあります。

【重症】

意識がもうろうとしている、返答があいまい

呼びかけに反応しない

痙攣(けいれん)、歩行困難、体が熱く乾いている

→ 対処法:

すぐに119番通報を!

意識障害やけいれんが出ている場合、自宅対応では危険です。救急隊到着までの間、体を横に寝かせ、衣類を緩め、風を送る・氷のうで冷やすなどできる限りの冷却を行いましょう。

顔のほてり

めまい、立ちくらみ

大量の汗

筋肉のけいれん(こむら返り)

→ 対処法:

涼しい場所へ移動し、衣類を緩めて休息。経口補水液やスポーツドリンクで水分・塩分を補給。冷たいタオルや冷却パックで、首・脇・鼠径部を冷やすと効果的です。

【中等症】

頭痛、吐き気、嘔吐

体のだるさ、虚脱感

汗が止まる(=体温調整が機能していないサイン)

→ 対処法:

軽症時の対応をすぐ行いながら、症状の回復がなければ医療機関へ連絡または受診。特に高齢者は回復が遅く、数時間後に悪化する場合もあります。

【重症】

意識がもうろうとしている、返答があいまい

呼びかけに反応しない

痙攣(けいれん)、歩行困難、体が熱く乾いている

→ 対処法:

すぐに119番通報を!

意識障害やけいれんが出ている場合、自宅対応では危険です。救急隊到着までの間、体を横に寝かせ、衣類を緩め、風を送る・氷のうで冷やすなどできる限りの冷却を行いましょう。

3. 家族や親が熱中症になった時の緊急対応

3‑1 自宅で気づくサインと行動の順番

表情や動きに異常を感じたら、まず「声かけ」。

意識がある場合は涼しい部屋へ移動。椅子に座らせるのではなく横になって足を少し高く。

冷却と水分補給(経口補水液または塩をひとつまみ入れた水)を行う。

意識がぼんやりしている、発語が不明瞭、飲み込みが悪いなどがあれば、飲ませない+119番通報。

3‑2 親世代に起こりやすい“隠れ脱水”の危険性

高齢者は「のどの渇き」を感じにくく、体内の水分量も少なくなっているため、気づかぬうちに熱中症を発症していることがあります。とくに下記のような状況は注意です:

冷房を嫌って使用しない

日中も照明を落として生活

トイレが近くなるのを嫌って水分を控えている

→ 対応策:

・室温計+湿度計を常備し、「28℃・60%未満」を目安に冷房を使用

・水やお茶だけでなく、塩分のある飲み物を進める

・1日3回の水分タイミングを「声かけ習慣化」する

表情や動きに異常を感じたら、まず「声かけ」。

意識がある場合は涼しい部屋へ移動。椅子に座らせるのではなく横になって足を少し高く。

冷却と水分補給(経口補水液または塩をひとつまみ入れた水)を行う。

意識がぼんやりしている、発語が不明瞭、飲み込みが悪いなどがあれば、飲ませない+119番通報。

3‑2 親世代に起こりやすい“隠れ脱水”の危険性

高齢者は「のどの渇き」を感じにくく、体内の水分量も少なくなっているため、気づかぬうちに熱中症を発症していることがあります。とくに下記のような状況は注意です:

冷房を嫌って使用しない

日中も照明を落として生活

トイレが近くなるのを嫌って水分を控えている

→ 対応策:

・室温計+湿度計を常備し、「28℃・60%未満」を目安に冷房を使用

・水やお茶だけでなく、塩分のある飲み物を進める

・1日3回の水分タイミングを「声かけ習慣化」する

4. 出張整体×医療知識による“体調予測と助言”

私のように、理学療法士として出張整体に従事していると、企業様や個人宅で「なんとなく調子が悪い」「最近ふらつく」「汗をかかなくなった」といった小さな変化に気づくことがあります。

医療と介護の経験を活かして、

「このまま放っておくと危ない」兆候

「こういう症状が出たら病院へ」

「脱水や熱中症の前兆チェック」

といった具体的なご相談に応じることができます。

また、胸郭や背中の筋緊張、自律神経のバランス調整、呼吸力の評価なども行うことで、循環系の状態を整え、熱疲労を受けにくい体をつくる支援が可能です。

福利厚生の一環としてこのようなサービスを導入すれば、従業員本人だけでなく「家族の不調に気づく視点」も得られ、安心して働ける環境が整います。

医療と介護の経験を活かして、

「このまま放っておくと危ない」兆候

「こういう症状が出たら病院へ」

「脱水や熱中症の前兆チェック」

といった具体的なご相談に応じることができます。

また、胸郭や背中の筋緊張、自律神経のバランス調整、呼吸力の評価なども行うことで、循環系の状態を整え、熱疲労を受けにくい体をつくる支援が可能です。

福利厚生の一環としてこのようなサービスを導入すれば、従業員本人だけでなく「家族の不調に気づく視点」も得られ、安心して働ける環境が整います。

5. 福利厚生でできる“命を守る健康支援”

企業にとって、社員が健康でいることは生産性と直結するだけでなく、近年は「安全配慮義務」の観点からも重要視されています。

特に夏場の熱中症リスク対策としては、

勤務中の水分摂取ルール化

オフィス内の温湿度チェック

定期的な出張整体や健康講座の導入

家族の健康相談ができる窓口づくり

など、組織的に支援できる体制があるかどうかが問われます。

働く人が安心してパフォーマンスを発揮し、万が一の緊急事態にも落ち着いて対応できる力をつけること。その一助として、**現場の専門家による“健康と命を守る支援”**が求められています。

特に夏場の熱中症リスク対策としては、

勤務中の水分摂取ルール化

オフィス内の温湿度チェック

定期的な出張整体や健康講座の導入

家族の健康相談ができる窓口づくり

など、組織的に支援できる体制があるかどうかが問われます。

働く人が安心してパフォーマンスを発揮し、万が一の緊急事態にも落ち着いて対応できる力をつけること。その一助として、**現場の専門家による“健康と命を守る支援”**が求められています。

【まとめ】「知っている」ことが「守る」力になる、熱中症とその対応力

熱中症は、ただの体調不良ではありません。時に命を脅かす、緊急の対応を要する症状です。だからこそ、日常からの備えと、もしもの時の冷静な判断力が大切になります。

理学療法士として、私は体の専門家としての知識と経験をもとに、企業や働く方、そしてそのご家族の健康を支えるお手伝いをしています。予防医療とケアの視点から、熱中症の兆候や緊急時の対応も含めて、安心して働ける・生活できる環境づくりを提案しています。

また、SNSを通して健康のサポートや体に優しい運動の仕方なども発信していますので、ぜひホームページのリンクからチェックしていただけたら嬉しいです。

理学療法士として、私は体の専門家としての知識と経験をもとに、企業や働く方、そしてそのご家族の健康を支えるお手伝いをしています。予防医療とケアの視点から、熱中症の兆候や緊急時の対応も含めて、安心して働ける・生活できる環境づくりを提案しています。

また、SNSを通して健康のサポートや体に優しい運動の仕方なども発信していますので、ぜひホームページのリンクからチェックしていただけたら嬉しいです。